红色经典

红色经典介绍

红色经典,这本是一个后文革词汇,却蕴涵着与现实相连的文革记忆。最初(1980年代)被用来指称文革中出现的样板戏;后来(1990年代以后)被怀旧情绪驱使着的人们,泛化推广到用它指称在毛泽东《延安文艺座谈会上的讲话》(1942)精神指导下创作的反映中国共产党领导下的社会政治运动和普通工农兵生活的典范性作品。不同时期的作品被冠以相同的称呼,说明两者在其基本理念、价值取向(社会理想、道德继承)、创作范式、美学风格上存在某种内在同一性。

-

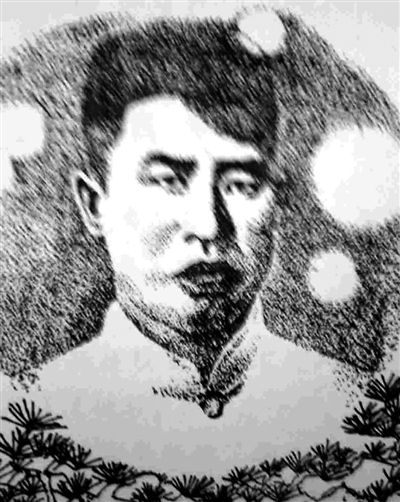

郭亮:有名的工人运动的组织者(为了民族复兴·英雄烈士谱)

发布日期:2018-05-22 08:39:24 浏览次数:1118次郭亮,又名靖嘉,湖南长沙人,1901年12月3日出生于望城县铜官镇射山冲上文家坝(今望城区铜官街道郭亮村)。郭亮是毛泽东的战友,毛泽东在延安谈起郭亮时,赞扬郭亮是“有名的工人运动的组织者”。

-

马骏:播撒信仰火种的革命先驱(为了民族复兴·英雄烈士谱)

发布日期:2018-05-22 08:37:21 浏览次数:1079次马骏,又名马天安,回族,天津觉悟社创始人之一,著名的爱国学生运动领袖,中国革命的先驱。1915年,他进入天津南开学校读书,初步受到爱国主义教育,参加了周恩来等组织的“敬业乐群会”,并两任学校的演说会、学生...

-

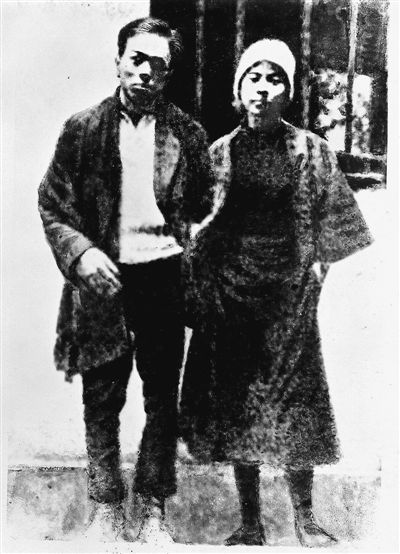

刑场上的婚礼——周文雍和陈铁军(为了民族复兴·英雄烈士谱)

发布日期:2018-05-22 08:35:12 浏览次数:1032次周文雍,广东开平人,1905年8月生。1923年加入中国社会主义青年团,1925年加入中国共产党。曾任中共广东区委工委委员、广州工人纠察队总队长、中共广州市委组织部部长兼市委工委书记等职。

-

张叔平:一生赤胆为革命(为了民族复兴·英雄烈士谱)

发布日期:2018-05-22 08:32:58 浏览次数:1030次1897年,张叔平出生在当地一个普通农民家庭。他性格坚毅,勤奋好学,在学校里接触到具有民主革命思想的书籍,逐渐受到进步思想的熏陶。

-

于方舟:为有牺牲多壮志(为了民族复兴·英雄烈士谱)

发布日期:2018-05-16 17:15:37 浏览次数:1005次于方舟原名于兰渚,1900年9月15日生于直隶省宁河县(现为天津市宁河区)俵口村一个农民家庭。1917年秋,于方舟考入天津直隶省第一中学。中学时期,于方舟面对神州破碎、民不聊生的凄惨景况,自警道:“狂澜四面严相...

-

袁玉冰:马克思主义的传播者(为了民族复兴·英雄烈士谱)

发布日期:2018-05-15 14:11:13 浏览次数:1078次袁玉冰,1899年出生,江西泰和县人。1922年考入北京大学哲学系,并很快结识了中国共产主义运动的先驱李大钊。后经李大钊介绍,加入了中国社会主义青年团,不久加入了中国共产党。

-

杨超:革命何须怕断头(为了民族复兴·英雄烈士谱)

发布日期:2018-05-14 16:29:55 浏览次数:1048次杨超,1904年12月出生于河南省新县,5岁时随家迁居江西省德安县。7岁起先后在德安木环垄陈氏私塾和郭氏私立沈毅小学读书。杨超出身于地主家庭,家里雇有10余个长工,对压迫、剥削的旧社会有较多的认识,他曾在一篇日...

-

张太雷:选择了共产主义,用一生去践行(为了民族复兴·英雄烈士...

发布日期:2018-05-14 16:27:37 浏览次数:1124次张太雷原名张曾让,1898年6月生,江苏武进人。1915年考入北京大学,同年冬转入天津北洋大学(现天津大学)法科学习。因立志化作“惊雷”,冲散阴霾,改造旧社会,后将名字改为张太雷以铭志。

-

早期中国工人运动的卓越领袖——林伟民(为了民族复兴·英雄烈士...

发布日期:2018-05-10 17:46:59 浏览次数:1006次林伟民,1887年出生于广东省香山县三灶岛西洋田村(今广东省珠海市金湾区三灶镇鱼月村)。早年到香港谋生,在外国轮船上当海员。